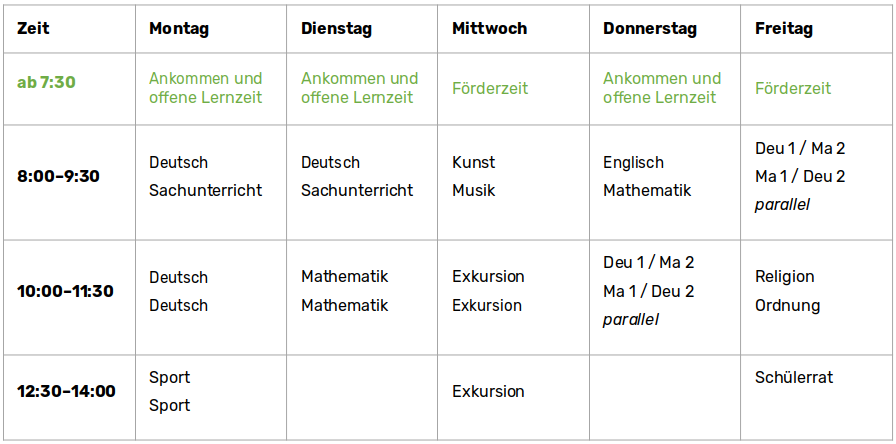

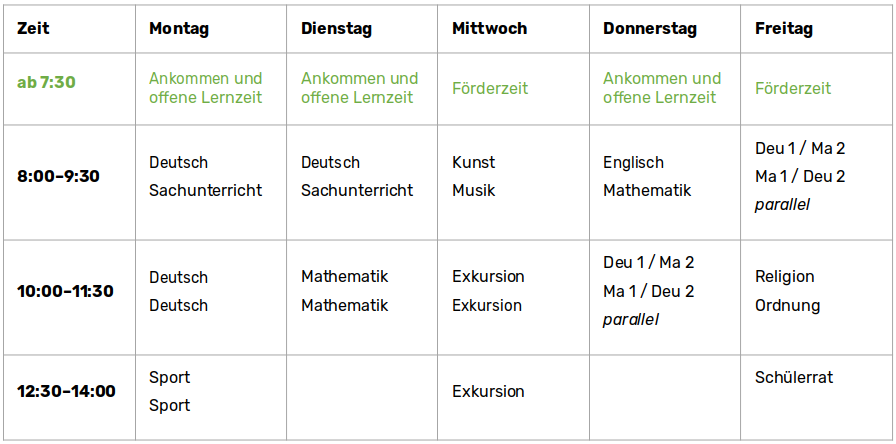

Beispielhafte Stundenplanung für Doppeljahrgangsstufe Jahrgang 1 und 2

Jahresstruktur

Die Stephanus-Grundschule orientiert sich an der Ferienregelung des Landes Brandenburg. Die Fest- und Projekttage werden sich am christlichen Festtagskalender orientieren. Damit tragen Projekttage und Projektwochen wesentlich dazu bei, dass das evangelische Gesicht der Schule nach außen deutlich wird. Projekttage werden von der ganzen Schulgemeinschaft zur Adventszeit (2 bis 3 Werkstatttage) und in der Pfingstzeit als sogenannte Pilgertage (Wandertage) durchgeführt. Pilgern ist für die Prignitz unter historischem Blickwinkel überaus bedeutsam.

Aus christlicher Perspektive stehen die Ostertage im Zentrum der christlichen Botschaft. Im Rahmen der Ostertage findet eine religiös-philosophische Projektwoche statt. Um den Nachhaltigkeitsgedanken zu stärken findet eine zweite Projektwoche als Schulfahrt fächerverbindend kurz vor den Sommerferien statt.

Im Jahresverlauf wird der christliche Festtagskalender sich vor allem auch durch kürzere Projektzeiten, die an einzelnen Tagen stattfinden oder sich auf einzelne Blöcke beziehen, berücksichtigt werden. So finden Schöpfungstage (in Verbindung mit Erntedank, Fastenbeginn, Ostern und Sommerzeit) statt, Projekte zur Reformationszeit und zum Weltgebetstag. Schulorganisatorisch werden Projektzeiten eng mit den Exkursionszeiten am Mittwoch verknüpft, so dass die Wochenstruktur nur in Ausnahme-fällen verändert wird. Die Projektzeiten werden mit der Pritzwalker Kirchengemeinde vorbereitet und gestaltet.

Aufnahmeverfahren

Für die Aufnahme werden jeweils in der Zeit zwischen dem 1. September vor dem Aufnahmejahr und dem 15. Februar im Aufnahmejahr Anmeldungen entgegengenommen. Falls das Kind vor diesem Zeitraum angemeldet wurde, ist dies innerhalb des genannten Zeitraums noch einmal schriftlich zu bestätigen. Vor der Entscheidung für die Aufnahme eines Kindes findet ein Aufnahmegespräch statt. Zu diesem werden die Eltern eingeladen. Das Gespräch soll Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen, zur Klärung offener Fragen und Erwartungen bieten sowie Einsichten über den allgemeinen Lernstand des Kindes ermöglichen. Die Schule behält sich vor, Kinder vor diesem Gespräch zu besonderen Unterrichtssituationen einzuladen.

Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt auf der Grundlage des Aufnahmegesprächs, vorbehaltlich des Ergebnisses der schulärztlichen Stellungnahme und der Unterrichtsbeobachtungen.

Kriterien, die in Einzelfällen als zusätzliche Entscheidungshilfe herangezogen werden, sind:

- Geschwisterkinder werden berücksichtigt

- Kinder von Mitarbeitenden

- Familien mit Bindung zu einer Kirche der ACK (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen) und Familien anderer Konfessionen oder Konfessionslosigkeit sollen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinanderstehen.

- Ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen geachtet.

- Ebenso sollten in jedem Doppeljahrgang nach Möglichkeit auch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen und eine kulturelle Vielfalt ermöglicht werden.

Übersteigt die Anzahl der Aufnahmeanträge die Anzahl der zu vergebenden Plätze entscheidet das Los.

Für Kinder, die über einen Seiteneinstieg in die Schule aufgenommen werden, gilt die Absolvierung einer Probewoche, bei der sich die Kinder mit dem besonderen Konzept und den Unterschieden zur bisher besuchten Schule auseinandersetzen. Nach einem ausführlichen Gespräch am Ende der Woche gemeinsam mit den Eltern, der Schulleitung und der verantwortlichen Lehrkraft können sich Schule und Familie für- oder gegen-einander entscheiden.

Der Schulwechsel an eine weiterführende Schule wird eng beraten und begleitet. Sollte ein Schulwechsel vor Abschluss der 6. Klassenstufe gewünscht sein, werden die Eltern gebeten, diesen rechtzeitig anzukündigen, um gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, die dem Kind den Übergang erleichtern können. Die Stephanus-Grundschule wird in Kontakt mit der aufnehmenden Schule treten, um die erforderlichen Unterlagen bereitzustellen.

Der Übergang zu weiterführenden Schule

Die Grundschulzeit bereitet den Übergang in die Sekundarstufe 1 vor. Die Dauer des Grundschulbesuchs beträgt dabei in der Regel 6 Jahre. Auf der Grundlage der brandenburgischen Vorgaben wird von den hauptverantwortlichen Pädagoginnen und Pädagogen unter Zuarbeit des Kollegiums für jede Schülerin und jeden Schüler der Entwurf eines Grundschulgutachtens erstellt.

Eltern und Elternarbeit

Im Konzept der evangelischen Stephanus-Grundschule ist die Elternarbeit ein wichtiger Bestandteil. Schule, Eltern und Lernende verstehen sich als Lerngemeinschaft.

Die Eltern sind Partnerinnen und Partner sowie Beratende, sie nehmen Einfluss und bestimmen die Geschehnisse an der Grundschule aktiv mit. Elternabende finden mindestens dreimal im Jahr statt. In diesem Rahmen werden zwei Elternvertreterinnen und Elternvertreter gewählt.

An der evangelischen Stephanus-Grundschule wird eine Elternkonferenz einberufen. Darüber hinaus werden von allen Familien verbindliche Elternarbeitsstunden geleistet. In folgenden Bereichen können diese geleistet werden:

- Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit,

- Organisation, Mitgestaltung und Begleitung von Festen, Veranstaltungen, Klassenfahrten und Exkursionen,

- Gebäude- und Rauminstandhaltung,

- Engagement als Elternvertreter,

- Ausgestaltung von Elterntagen,

- Aktive Mitarbeit im Förderverein,

- Bau, Herstellung oder Gestaltung von Lern- und Bewegungsmaterialien

Ausformungen der Elternarbeit

Eltern-Lehrtag: Pro Schulhalbjahr wird ein Elterntag durchgeführt. Eltern sollen hier in Form von besonderen Angeboten, der Vorstellung von Berufsbildern oder Freizeitaktivitäten zur besonderen Bildung der Schülerinnen und Schüler beitragen. Diese Tage werden parallel vom überwiegenden Teil des Kollegiums als pädagogische Tage zur gemeinsamen Schulentwicklung genutzt.

Elternschule: Die evangelische Stephanus-Grundschule Pritzwalk bietet einmal im Jahr neuen Eltern eine Elternschule an, die von den Pädagogen und Pädagoginnen, den Schülerinnen und Schülern und dem Förderverein ausgestaltet wird. Eltern sollen die Chance haben, transparent in das pädagogische Konzept der Schule eintauchen zu können.

Hospitationstag: Einmal in Monat bietet die Schule den sogenannten „Einblick-Tag“ an, an dem Eltern und andere Interessierte hospitieren können.

Eltern-Café: Als Abschluss des Exkursionstages wird einmal im Monat am Mittwoch im Anschluss an den Gottesdienst ein Eltern-Café stattfinden. Dies soll von Eltern, dem Förderverein aber auch älteren Schülerinnen und Schülern organisiert werden.

Pädagogische Abende: Bei Bedarf und Interesse strebt die Stephanus-Grundschule an, besondere pädagogische Abende auszugestalten, um Eltern vertiefend in pädagogische und religiöse Grundfragen hineinzunehmen.

Arbeitseinsätze: Eine Schule im Aufbau ist im Innen- und Außenbereich auf die praktische Hilfe von Eltern angewiesen.

Elternvertretungen: In jedem Doppeljahrgang werden Elternvertreterinnen und Elternvertreter gewählt. Sie sind entsprechend des Brandenburgischen Schulgesetzes in der Schulkonferenz vertreten. Sie organisieren die Einladungen der Elternabende, vertreten die schulischen Interessen aller Eltern der jeweiligen Klassenstufe, sind Ansprechpartner für Hinweise, Probleme und Ideen anderer Eltern und verantwortlich für die Organisation der Eltern-Lehrtage, Arbeitseinsätze und mitverantwortlich für besondere schulische Projekte oder Aktionen. Sie stehen im engen Kontakt zum Förderverein der Schule.

Teil der Gemeinschaft: Die evangelische Stephanus-Grundschule versteht sich als eine feste Gemeinschaft, in der Lernende, Lehrende und Eltern eng zusammenwirken. Die Pädagoginnen und Pädagogen stehen im engen Kontakt mit den Eltern. Sie bieten in einem festen Rhythmus verbindliche Elternsprechzeiten an. Das monatliche Elternkaffee bietet als offene und unkomplizierte Begegnungsstätte Gelegenheit zum zusätzlichen Austausch. Gemeinsame Lernstands- und Entwicklungsgespräche finden halbjährlich mit dem Kind, ihren Eltern und den verantwortlichen Pädagogen und Pädagoginnen statt.

Gremien der Mitwirkung

Die Mitwirkungsgremien der evangelischen Stephanus-Grundschule entsprechen komplett den Vorgaben des Brandenburgischen Schulgesetzes.

Grundsätzlich wird die evangelische Stephanus-Grundschule alle notwendigen Gremien der Teilhabe in ihren Strukturen nach den Vorgaben des Schulgesetzes einrichten, diese ordnungsgemäß besetzen und die vorgeschriebenen Aufgaben wahrnehmen.

Pritzwalk, 2022